齐大非偶什么意思

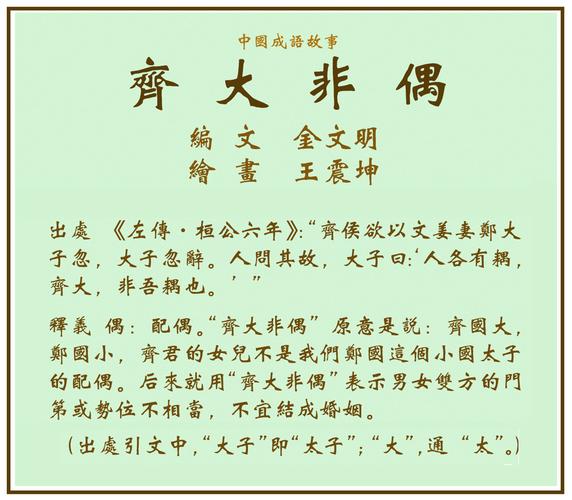

“齐大非偶”是一个汉语成语,源自春秋时期的历史故事,意指辞婚者表示自己门第或势位卑微,不敢高攀。这个成语的出处可以追溯到《左传·桓公六年》,其中描述了齐国国君齐僖公想将女儿文姜嫁给郑国的太子姬忽,但姬忽拒绝了这门亲事,理由是“人各有耦,齐大,非吾耦也”,意思是每个人都有适合自己的配偶,齐国作为大国,与郑国的太子不相匹配。

成语的含义:

– 辞婚理由:在古代,尤其是在婚姻问题上,常常会用“齐大非偶”来表达对方的地位或条件过于优越,自己无法匹配,因此选择拒绝。这种说法体现了一种谦逊和自知之明。

– 门当户对:这个成语也反映了古代社会对婚姻的传统观念,即强调双方的社会地位和经济条件应当相当,以确保婚姻的稳定和幸福。

现代意义:

在现代,“齐大非偶”常被用来形容两个个体或家庭之间的地位、身份悬殊较大,不宜结成婚姻关系。这一成语提醒人们在选择伴侣时,除了感情基础外,还应考虑双方的家庭背景、社会地位等因素,以避免未来生活中的不和谐。

“齐大非偶”不仅是一个历史成语,更是对婚姻观念的一种反思,强调了在选择伴侣时应有的理性和自知之明。

齐大非偶必齐之姜

“齐大非偶必齐之姜”是一个结合了两个成语和典故的表达,涉及到古代中国的文化和历史。

齐大非偶的来源

齐大非偶出自《左传》,讲述的是春秋时期齐国国君齐僖公想将女儿文姜嫁给郑国的太子姬忽,但姬忽拒绝了,理由是“人各有偶,齐大,非吾偶也”。这句话的意思是,虽然齐国是一个强大的国家,但并不适合自己作为配偶。这个故事反映了当时的婚姻观念和社会地位的差异。

必齐之姜的含义

必齐之姜则源自《诗经》,意指在选择配偶时,难道一定要选择齐国的姜姓女子?这句话反映了对齐国姜氏女子的高度评价,认为她们是最优秀的选择之一。这种说法也暗示了当时社会对齐国姜氏女子的普遍认可和追捧。

结合的意义

将“齐大非偶”和“必齐之姜”结合在一起,可以理解为一种对婚姻选择的反思和对社会地位的认知。它不仅表达了对齐国姜氏女子的赞美,也反映了在当时社会中,个人的地位和背景对婚姻选择的重要影响。

这个表达体现了古代中国对婚姻、地位和个人选择的复杂看法,反映了历史文化的深厚底蕴。

齐大非偶暗示什么

成语“齐大非偶”源自《左传·桓公六年》,其字面意思是指辞婚者因门第或势位卑微而不敢高攀,强调了婚姻中双方地位和背景的重要性。这个成语的故事背景是齐国国君希望将女儿文姜嫁给郑国的太子姬忽,但姬忽因觉得两国实力悬殊而拒绝了这门亲事,认为每个人都应有与自己相匹配的配偶。

暗示的含义

1. 门当户对的重要性:成语强调了在婚姻中,双方的社会地位和经济条件应当相当。姬忽的拒绝反映了他对自身和国家实力的清醒认识,认为强攀这样的婚姻对自己和国家都没有益处。

2. 自我认知与尊严:姬忽的态度展示了他对自身价值的认同和对婚姻的理性看法。他拒绝高攀不仅是出于对门第的考量,更是对自身尊严的维护。这种自我认知在现代社会中同样适用,提醒人们在选择伴侣时应考虑双方的匹配度,而非单纯追求表面的条件。

3. 社会与文化的影响:成语还反映了古代社会对婚姻的看法,婚姻不仅是个人的选择,还涉及家庭、社会和文化等多方面的因素。姬忽的选择体现了对传统婚配观念的反思,强调了在选择伴侣时应关注内在品质和价值观的匹配。

4. 对不平等婚姻的警示:成语也暗示了不平等婚姻可能带来的问题,尤其是在权力和地位差异较大的情况下,可能导致婚姻的不和谐和家庭的矛盾。选择伴侣时应谨慎考虑双方的背景和条件,以避免未来的冲突和不幸。

“齐大非偶”不仅是对古代婚姻观念的反映,也为现代人提供了关于婚姻选择的重要启示,强调了自我认知、尊严和双方匹配的重要性。

本图文由作者自发贡献,该文观点仅代表作者观点。本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违规的内容,请联系删除。