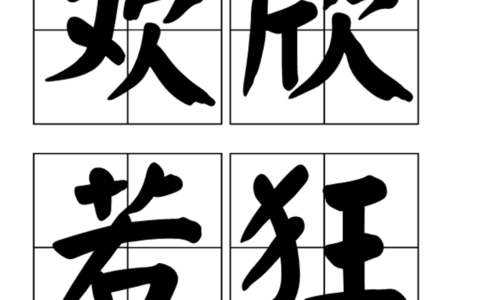

前恭后倨

“前恭后倨”是一个汉语成语,拼音为“qián gōng hòu jù”。这个成语的意思是指一个人对他人的态度发生了显著的变化,最初表现得恭敬,后来却变得傲慢。它通常用来形容那些在地位或财富变化后,对待他人的态度也随之改变的人,反映出一种势利的行为。

成语来源

“前恭后倨”出自《战国策·秦策一》,原文中提到苏秦在成名后对其嫂子的态度变化的感慨。苏秦在未成名时,家人对他冷漠,甚至嘲讽;而当他成功后,家人则表现出极大的恭敬和谄媚。苏秦对此感到无奈,指出这种态度的变化反映了人情冷暖和世态炎凉。

成语释义

– 前恭:指之前对他人表现出恭敬的态度。

– 后倨:指后来对同一人表现出傲慢的态度。

这个成语强调了人们在面对权势和财富时,态度的迅速转变,通常带有贬义,形容那些势利眼的人。

使用示例

在日常生活中,“前恭后倨”可以用来描述一些人对待他人的态度变化。例如:

– “他在升职后,对以前的同事态度大变,真是个前恭后倨的人。”

– “这种前恭后倨的行为让人感到厌恶,难以信任。”

总之,“前恭后倨”不仅是对人际关系中态度变化的描述,也反映了社会中普遍存在的势利现象。

前倨而后恭思之令人发笑原文

“前倨而后恭,思之令人发笑”出自电视剧《神探狄仁杰》第十集。这句话形容的是一种态度的极大转变,通常用来描述某人在面对不同身份或地位的人时,态度的变化非常明显,令人感到可笑。

在《神探狄仁杰》中,这一台词的使用场景是狄仁杰在幽州视察时,针对幽州刺史的态度变化进行的评论。幽州刺史起初对狄仁杰表现出傲慢无礼,但在狄仁杰展现出权威和能力后,态度却迅速转变为恭敬。这种前后不一的态度变化,正是“前倨而后恭”的生动体现,令人发笑。

这一成语的来源可以追溯到《战国策·秦策一》,其中提到苏秦对其嫂的批评,指出她在面对他时的态度变化,反映了人们在不同情况下的势利和态度的转变。

前倨后恭讽刺了什么

“前倨后恭”这个成语主要用来形容人们对待他人的态度因地位或财富的变化而发生的剧烈转变,通常带有贬义,讽刺那些势利的人。它揭示了人性中的虚伪和势利,批判了那些在利益面前表现出傲慢与恭敬不一的人。

成语的来源与含义

“前倨后恭”出自《战国策·秦策一》,原文中苏秦对嫂子的质问反映了他在贫穷时遭受的冷落与富贵后受到的尊敬,体现了人们对地位的重视而非对人的真实评价。成语中的“倨”指傲慢,“恭”指恭敬,整体意思是指对人的态度在不同情况下的极端变化。

讽刺的对象

1. 势利小人:成语讽刺那些在面对贫穷或地位低下的人时表现出傲慢,而在遇到富贵或有权势的人时则表现得极为恭敬的人。这种态度的转变反映了他们对人际关系的功利性,只关注对方的社会地位而非其内在价值。

2. 社会风气:通过对比苏秦在贫穷与富贵时家庭成员态度的变化,成语也揭示了社会普遍存在的势利风气,反映了人们在利益驱动下的虚伪与不诚实。

3. 人性弱点:成语还揭示了人性中的某些弱点,提醒人们应以平等和真诚的态度对待每一个人,而不是根据他们的社会地位或财富来决定自己的行为。

文学中的体现

在文学作品中,尤其是《儒林外史》中,前倨后恭的表现尤为明显。书中通过胡屠户对范进态度的变化,生动地展示了这种势利的典型形象,讽刺了社会中普遍存在的这种现象。胡屠户在范进中举前对其的轻蔑与中举后对其的恭敬形成鲜明对比,突显了人们对地位的盲目崇拜和对个人价值的忽视。

“前倨后恭”不仅是对个人态度变化的描述,更是对社会风气和人性弱点的深刻讽刺,提醒人们在待人接物时应保持真诚与平等。

本图文由作者自发贡献,该文观点仅代表作者观点。本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违规的内容,请联系删除。