轻于鸿毛的鸿毛

“轻于鸿毛”中的“鸿毛”指的是大雁的毛。这个成语的意思是比大雁的毛还要轻,通常用来比喻某事物毫无价值或极其轻微。成语的出处可以追溯到汉代司马迁的《报任少卿书》,其中提到:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也。”这句话强调了人死的价值因其目的和意义的不同而有所差异。

在古代文献中,“轻于鸿毛”常常用来形容那些不值得重视的事情或行为。例如,明代的许仲琳在《封神演义》中提到:“梅伯死轻于鸿毛,有何惜哉?”这表明在某些情况下,人的生命或行为被视为微不足道。

“轻于鸿毛”不仅是一个成语,更是对生命价值和意义的深刻反思,强调了在不同情境下,生命的价值可以有天壤之别。

鸿毛的寓意和象征

鸿毛的寓意和象征

鸿毛的来源

“鸿毛”一词源于古代汉语,主要指的是大雁的羽毛。大雁是一种迁徙鸟类,其羽毛轻盈且柔软,因此在古代被赋予了轻盈的象征意义。鸿毛常常被用来比喻极轻或微不足道的事物,反映了古人对自然界的观察与理解。

成语“轻于鸿毛”的含义

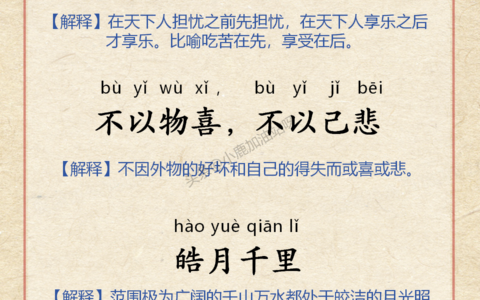

成语“轻于鸿毛”出自司马迁的《报任安书》,原文为“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”。这句话表达了人们对死亡价值的不同看法,强调了死的意义和价值的差异。这里的“鸿毛”象征着毫无价值或极其轻微的事物,意在说明某些人的死可能毫无意义,甚至比鸿毛还轻。

文化象征

在中国文化中,鸿毛不仅仅是物理上的轻,更是一种哲学上的思考。它象征着生命的脆弱和价值的相对性。通过“轻于鸿毛”,人们可以反思个人的生命意义,以及在社会和历史中的位置。鸿毛的轻盈也常常与优雅、自由等正面形象相联系,成为文学作品中常用的意象。

鸿毛在汉语中不仅仅是指一种轻盈的物质,更承载了深刻的文化和哲学意义。它提醒人们思考生命的价值、意义以及在社会中的角色,成为了古代文学和现代文化中重要的象征之一。

小学课文重于泰山轻于鸿毛

“重于泰山,轻于鸿毛”这一说法源自汉代历史学家司马迁的名句:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”这句话的意思是每个人最终都必然会死,但死的价值和意义却是不同的,有的人死时的价值比泰山还重,而有的人则比鸿毛还轻。

在小学语文课文《为人民服务》中,这句话被引用来强调为人民利益而死的崇高意义。毛泽东在这篇演讲中提到,张思德同志为人民利益而死,其死是比泰山还重的,体现了为人民服务的精神和价值观。这段课文不仅让学生理解了这句名言的深刻含义,还引导他们思考如何看待生与死的意义,以及在生活中如何践行“为人民服务”的理念。

通过学习这篇课文,学生们能够认识到,真正的价值在于为他人和社会贡献自己的力量,而不仅仅是生存的形式。这样的教育旨在培养学生的责任感和使命感,使他们在未来的生活中能够更好地服务于社会和人民。

本图文由作者自发贡献,该文观点仅代表作者观点。本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违规的内容,请联系删除。