杀鸡吓猴

成语“杀鸡吓猴”的解释与来源

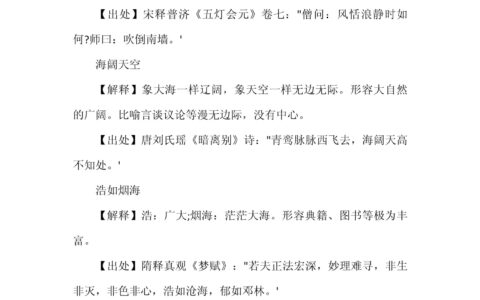

“杀鸡吓猴”是一个汉语成语,拼音为shā jī xià hóu,意指用惩罚一个人来警告其他人。这个成语的来源可以追溯到《李自成》一书,具体出现在姚雪垠的第二卷第二十一章中,文中提到:“猜到皇上有杀鸡吓猴之意,心中七上八下,半天没有做声”。

成语的含义

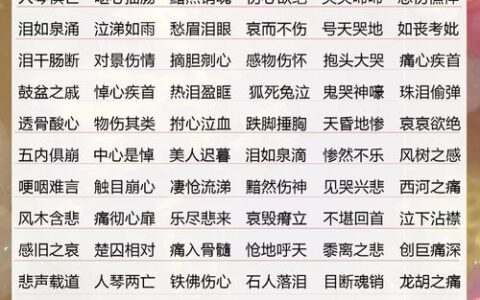

– 比喻意义:该成语比喻用惩罚某个不相关的人来威胁或警告其他人,以达到震慑的效果。常用于形容通过严厉的手段来维护秩序或权威。

– 近义词:杀一儆百。

– 反义词:赏一劝百。

成语故事

成语“杀鸡吓猴”的故事源于一个耍猴人的经历。故事中,耍猴人为了让一只不听话的猴子乖乖听话,决定用杀鸡的方式来吓唬猴子。他首先用鼓声和锣声吸引猴子的注意,然后杀掉一只公鸡,猴子见状非常害怕,立刻变得听话。这一行为的目的在于通过惩罚一个无辜的鸡来警告猴子,从而达到控制猴子的效果。

现代用法

在现代汉语中,“杀鸡吓猴”常用于形容在管理或领导中,采取严厉措施来震慑下属或其他相关人员。例如,某位领导可能会通过惩罚一名员工来警告其他员工,以防止类似行为的发生。这种手段虽然有效,但也可能引发争议,因为它涉及到对无辜者的惩罚。

总之,“杀鸡吓猴”不仅是一个成语,更是反映了在权力和管理中常见的策略和心理。

杀鸡吓猴和杀鸡儆猴有什么区别

杀鸡吓猴和杀鸡儆猴这两个成语在意义上非常相似,但在用法和语境上存在一些细微的区别。

成语解释

– 杀鸡吓猴:这个成语的意思是通过杀掉一只鸡来吓唬猴子,主要强调的是用惩罚的方式来警告其他人。它通常用于形容通过惩罚某个个体来达到警示其他人的目的,具有一定的威慑效果。

– 杀鸡儆猴:这个成语同样是指通过杀鸡来警告猴子,意在通过惩罚一个人来警示其他人。它的用法和含义与“杀鸡吓猴”基本相同,但“儆”字更强调警告和教育的意味,通常带有更强的教化性质。

用法和语境

– 杀鸡吓猴:这个成语在现代汉语中使用较为广泛,常用于描述一种威慑手段,尤其是在管理和教育的场合中,强调通过惩罚来达到震慑的效果。

– 杀鸡儆猴:这个成语则更常见于书面语或正式场合,强调的是通过惩罚来警示和教育他人,通常用于描述权力的运用和管理策略。

虽然“杀鸡吓猴”和“杀鸡儆猴”在本质上表达的是相同的概念,即通过惩罚一个个体来警示其他人,但在语气和使用场合上有所不同。前者更侧重于威慑效果,而后者则更强调教育和警示的意义。

杀鸡儆猴的最高境界

“杀鸡儆猴”是一个汉语成语,意指用惩罚一个人的方式来警告其他人。这个成语的来源可以追溯到古代的一个典故,尤其是在战国时期的齐国,齐威王通过杀鸡来警示群臣,强调遵守法律的重要性。这种做法虽然有效,但也被认为是一种极端的管理手段。

杀鸡儆猴的含义与用法

– 含义:杀鸡给猴子看,意在通过惩罚一个人来警告其他人,防止他们犯同样的错误。

– 用法:常用于形容通过严厉的措施来震慑他人,以达到管理或控制的目的。

最高境界的理解

在现代管理学中,“杀鸡儆猴”的最高境界被视为一种有效的威慑手段,但它并不解决根本问题。真正的管理应该是通过建立良好的制度和文化来引导,而不是单纯依靠恐吓和惩罚。有效的管理应当是互相控制,逐步走向自我控制,最终实现自我管理的境界。

这种方法虽然在短期内可能有效,但长远来看,依赖于惩罚的管理方式可能导致恐惧文化,抑制创新和积极性。现代社会更倾向于通过激励和正向引导来实现管理目标,而不是单纯依靠“杀鸡儆猴”的策略。

“杀鸡儆猴”的最高境界在于能够在必要时采取果断措施,但更重要的是要建立一个健康的管理环境,使得每个人都能自觉遵守规则,而不是仅仅因为害怕惩罚而遵循。

本图文由作者自发贡献,该文观点仅代表作者观点。本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违规的内容,请联系删除。