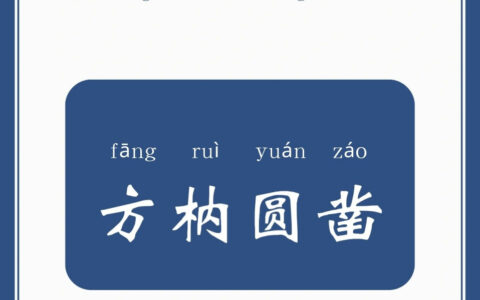

温良恭俭让

温良恭俭让是儒家思想中提倡的五种美德,具体指的是温和、善良、恭敬、节制和谦让。这一概念源自《论语》,在古代被视为君子待人接物的基本准则。

温良恭俭让的含义

1. 温:指温和厚道,待人得体,既不过于冷淡也不过于热情,体现了一种中庸的态度。

2. 良:代表善良和正直,强调内心的平和与外在的正直,使人感到舒适和信任。

3. 恭:意指恭敬和礼貌,强调对他人的尊重和自我尊重,恭敬不是谄媚,而是一种真诚的态度。

4. 俭:指节制和克制,强调在物质和行为上的节约,避免奢侈和浪费。

5. 让:代表谦逊和不争,强调在与人交往时要保持谦和,处处留有余地。

历史背景与影响

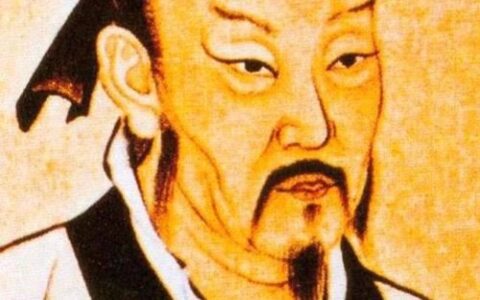

温良恭俭让的概念最早出现在《论语·学而》中,孔子通过子贡的回答阐述了这一思想的核心。孔子认为,具备这些美德的人能够赢得他人的尊重和信任,因此在政治和社会交往中更容易获得成功。

随着儒家思想的传播,温良恭俭让逐渐成为了古代君子所追求的理想人格特征。这五种美德不仅是个人修养的体现,也是社会和谐的重要基础。朱熹等儒学大师对此进行了深入的解释,强调了这些美德在个人和社会生活中的重要性。

现代解读

在现代社会,温良恭俭让的理念仍然具有重要的现实意义。它不仅是个人修养的标准,也是社会交往的基本准则。尽管在某些情况下,这种温和的态度可能被视为软弱,但在大多数情况下,人们更愿意与温和、善良的人交往,这种人际关系的和谐有助于社会的稳定与发展。

总之,温良恭俭让作为儒家思想的核心内容之一,强调了个人修养与社会和谐之间的密切关系,值得在当今社会中继续弘扬和实践。

温良恭俭让下一句

“温良恭俭让”的下一句是“忠孝勇恭廉”。这两组词语分别代表了儒家思想中的重要道德准则。

温良恭俭让的含义

– 温:温和,指待人接物时的态度。

– 良:善良,强调内心的善意。

– 恭:恭敬,表现出对他人的尊重。

– 俭:节俭,提倡节约和简朴的生活方式。

– 让:谦让,强调谦逊和礼让的精神。

这些美德是儒家文化中提倡的基本伦理原则,旨在促进人与人之间的和谐关系。

忠孝勇恭廉的含义

– 忠:忠诚,强调对国家和他人的忠心。

– 孝:孝顺,指对父母和长辈的尊敬与照顾。

– 勇:勇敢,指在面对困难时的无畏精神。

– 恭:同样指恭敬,强调对他人的尊重。

– 廉:廉洁,提倡清白和正直的品德。

这组词语同样是儒家思想的重要组成部分,强调个人在社会和家庭中的责任与义务。

“温良恭俭让”与“忠孝勇恭廉”共同构成了儒家文化中对个人道德修养的全面要求。

五常五德五礼的内容

五常、五德与五礼的内容

在中国传统文化中,五常、五德和五礼是重要的伦理和道德概念,分别代表了人们在社会生活中应遵循的基本原则和行为规范。

五常

五常是指五种基本的道德准则,通常被认为是:

– 仁:关爱他人,体现人际关系中的亲情和友爱。

– 义:正义和道义,强调做符合社会规范和道德标准的事情。

– 礼:礼仪和规矩,维护社会秩序和人际关系的和谐。

– 智:智慧和知识,强调理性思考和明智决策。

– 信:诚信和信任,强调人与人之间的信任关系。

这些原则构成了儒家伦理的核心,指导着人们的行为和社会交往。

五德

五德是与五行相对应的五种德性,通常包括:

– 仁(木德):与肝相对应,强调关爱和仁慈。

– 义(金德):与肺相对应,强调正义和道义。

– 礼(火德):与心相对应,强调礼仪和尊重。

– 智(水德):与肾相对应,强调智慧和理性。

– 信(土德):与脾相对应,强调诚信和信任。

五德的概念源于中国古代哲学,尤其是儒家思想,强调个人的道德修养与社会和谐之间的关系。

五礼

五礼是指古代中国的五种主要礼仪,具体包括:

– 吉礼:用于祭祀和庆典,表达对神灵的敬畏和感恩。

– 凶礼:用于丧葬和哀悼,体现对逝者的尊重和怀念。

– 军礼:与军事相关的礼仪,强调军队的纪律和士气。

– 宾礼:接待宾客的礼仪,体现对客人的尊重和礼遇。

– 嘉礼:用于婚嫁等庆祝活动,表达对美好生活的祝愿。

五礼不仅是社会交往的规范,也是维护社会秩序的重要手段,反映了古代社会对礼仪的重视。

五常、五德和五礼共同构成了中国传统文化中重要的道德和伦理体系,指导着人们的行为和社会交往,促进了社会的和谐与稳定。

本图文由作者自发贡献,该文观点仅代表作者观点。本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违规的内容,请联系删除。