糊里糊涂

糊里糊涂是一个汉语成语,拼音为hú lǐ hú tú,主要用来形容一个人对事物的认识模糊、不明事理,或者思想处于模糊不清的状态。这个成语的出处可以追溯到清代的文学作品,如曾朴的《孽海花》和吴趼人的《二十年目睹之怪现状》。

成语解释:

– 意思:糊里糊涂指的是对事物的理解不清晰,常常表现为迷糊或混乱的状态。

– 用法:该成语通常用作谓语,表示某人因认识不清而难以处理事情。例如,“糊里糊涂是办不好事的”。

– 近义词:浑浑噩噩、稀里糊涂、迷迷糊糊等,均表示类似的模糊状态。

– 反义词:清清楚楚,表示对事物的理解非常明确。

例句:

1. 他在会议上发言时显得糊里糊涂,无法表达自己的观点。

2. 如果继续糊里糊涂地生活,终究会错过很多机会。

糊里糊涂不仅描述了一个人的思维状态,也反映了在处理事务时可能遇到的困难和挑战。

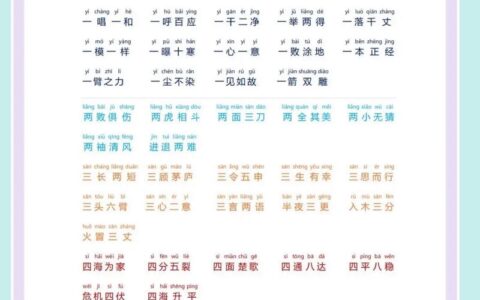

糊里糊涂ABAC式词语

糊里糊涂是一个典型的ABAC式成语,属于四字成语的一种。ABAC式成语的特点是第一和第三个字相同,而第二和第四个字不同。糊里糊涂的具体解释为“认识模糊,不明事理”,常用来形容思想处于模糊不清的状态。

相关的ABAC式成语

除了“糊里糊涂”,还有许多其他的ABAC式成语,例如:

– 不卑不亢:形容态度不低调也不高傲。

– 百发百中:形容射击或做事非常准确。

– 半信半疑:表示对某事的真实性持怀疑态度。

– 一心一意:形容专心致志,毫不动摇。

这些成语在日常交流和写作中都非常常见,可以用来丰富语言表达。

“糊里糊涂”作为ABAC式成语,不仅在语法结构上具有独特性,其含义也在日常生活中经常被使用,帮助人们更好地表达对事物的模糊认识。

糊里糊涂的意思三年级

“糊里糊涂”是一个常用的汉语成语,通常用来形容一个人迷迷糊糊、不清楚或不明白的状态。这个词的拼音是“hú lǐ hú tú”,其意思可以理解为在做事情时缺乏清晰的思路或判断,表现出一种茫然的状态。

在三年级的语文学习中,学生们可能会接触到这个词汇,并需要理解其用法和含义。例如,在课文中,孙中山曾经提到“这样糊里糊涂地背,有什么用呢?”这句话表达了他对背诵内容而不理解其意义的困惑,强调了学习的目的在于理解而不仅仅是记忆。

糊里糊涂的近义词包括“迷迷糊糊”,这两个词在表达上有相似的含义,都是指一种不清晰、不明了的状态。学生在学习时,可以通过造句来加深对这个词的理解,例如:“他在课堂上糊里糊涂,不知道老师在讲什么。”这样的句子能够帮助学生更好地掌握“糊里糊涂”的用法。

总之,“糊里糊涂”不仅是一个形容词,还可以引导学生思考学习的意义,鼓励他们在遇到不懂的问题时勇于提问。

本图文由作者自发贡献,该文观点仅代表作者观点。本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违规的内容,请联系删除。