黄钟毁弃

成语“黄钟毁弃”源自战国时期楚国诗人屈原的《楚辞·卜居》。其字面意思是指一种古代乐器——黄钟被毁坏和抛弃,象征着有才德的人被忽视和不重用。具体解释如下:

成语释义

– 黄钟:指古代用黄铜铸造的钟,是中国古代音乐中十二律之一,代表阳律的第一律,音色宏亮。

– 毁弃:意为毁坏和抛弃。

“黄钟毁弃”比喻贤人遭受摈斥,反映出社会对有才德之人的忽视,而平庸之辈却占据高位。

出处与背景

成语出自屈原的《卜居》一诗,其中有句:“黄钟毁弃,瓦釜雷鸣;谗人高张,贤士无名。”这句话表达了屈原对当时社会现状的感慨,认为在混乱的环境中,轻薄的事物(如瓦釜)却能发出响亮的声音,而真正有价值的事物(如黄钟)却被遗弃。

相关典故

– 比喻意义:成语常用来形容有才华的人未被重用,反而是那些无能之辈占据重要位置,反映出社会的不公与混乱。

– 近义词:本末倒置、混淆是非、颠倒黑白等。

总之,“黄钟毁弃”不仅是对屈原个人遭遇的反映,也是对社会风气的深刻批判,提醒人们关注和重视真正的贤才。

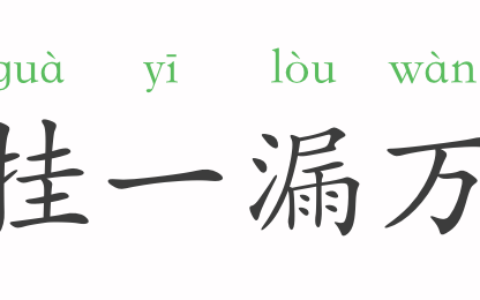

黄钟毁弃瓦釜雷鸣

“黄钟毁弃,瓦釜雷鸣”是一个汉语成语,源自战国时期楚国诗人屈原的《楚辞·卜居》。这个成语的拼音为“huáng zhōng huǐ qì,wǎ fǔ léi míng”,其字面意思是指黄钟被毁坏并抛弃,而泥制的锅却发出雷鸣般的响声。

成语解释

比喻意义:这个成语用来形容有才德的人被忽视或排斥,而无才无德的平庸之辈却占据高位,发出喧嚣的声音。它反映了社会中贤人遭受摈斥的现象,以及小人得志的无奈与愤懑。

出处:成语出自屈原的《楚辞·卜居》,其中有句云:“世溷浊而不清,蝉翼为重,千钧为轻;黄钟毁弃,瓦釜雷鸣;谗人高张,贤士无名。”这段文字表达了屈原对当时社会黑暗与腐败的深切批判。

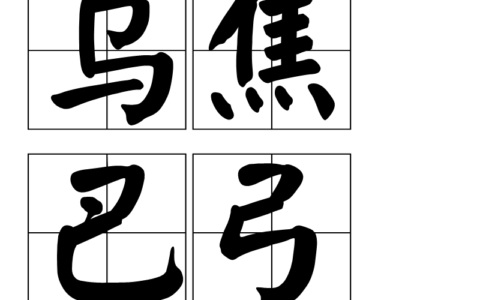

成语的构成

– 黄钟:古代乐器之一,音调洪亮,象征着有才德的人。

– 瓦釜:泥土制成的锅,声音低沉,象征着无才无德的小人。

– 毁弃:指被毁坏和抛弃,强调贤人的遭遇。

– 雷鸣:形容声音响亮,反映出平庸之辈的喧嚣。

现代用法

在现代汉语中,“黄钟毁弃,瓦釜雷鸣”常用来形容在某些环境中,真正有能力的人未能得到应有的重视,而那些缺乏能力的人却因各种原因而受到重用。这一成语常用于批评社会的不公与对人才的忽视。

例如,在职场中,有时优秀的员工可能因为不善于自我推销而被忽视,而一些只会迎合上级的人却能获得升迁,这种现象就可以用“黄钟毁弃,瓦釜雷鸣”来形容。

黄钟毁弃是什么意思

成语“黄钟毁弃”的意思是指原本可以用来校正音律的乐器(黄钟)被毁坏和抛弃,象征着有才德的人被忽视和不被重用。这个成语出自战国时期楚国的诗人屈原的《楚辞·卜居》,其中有句诗提到:“黄钟毁弃,瓦釜雷鸣;谗人高张,贤士无名。”这句话表达了在社会上,平庸无才的人却占据高位,而真正有才能的人却得不到应有的重视和任用。

成语的构成:

– 黄钟:古代一种乐器,音色洪亮,象征着高尚的才能。

– 毁弃:指被毁坏和抛弃。

“黄钟毁弃”常用来比喻贤才不被重用,反映了对社会现象的不满和对人才流失的惋惜。

本图文由作者自发贡献,该文观点仅代表作者观点。本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违规的内容,请联系删除。