万物之灵

万物之灵的解释

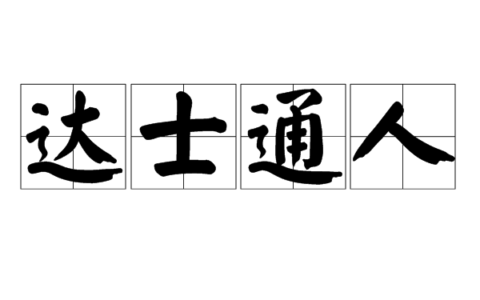

“万物之灵”是一个汉语成语,拼音为wàn wù zhī líng,意指在世间所有生物中,人类是最具灵性和聪明的存在。这个成语出自《尚书·泰誓上》,原文为:“惟天地万物父母,惟人万物之灵。”这句话强调了人类在自然界中的特殊地位和价值。

成语的含义

– 万物:泛指天地间的所有生物。

– 灵:指聪明、灵巧,具有灵性。

“万物之灵”可以理解为人类是所有物种中最有灵性的生物,体现了古代中国人对人类独特地位的认知和尊重。

文化背景

这一成语不仅在语言上有其独特的意义,还反映了中国传统文化中对人类与自然关系的深刻理解。它代表了古代对人类智慧和道德责任的重视,强调人类应当珍惜和保护自然环境,体现出一种人与自然和谐共生的思想。

现代解读

在现代社会,“万物之灵”的概念仍然具有重要的启示意义。它提醒我们在追求科技进步和经济发展的同时,不应忽视对自然的尊重与保护,倡导可持续发展的生活方式。

总之,“万物之灵”不仅是一个成语,更是对人类在自然界中地位的深刻反思,体现了人类的智慧与责任。

万物之灵下一句是什么

“万物之灵”的下一句是“善待之则能天下安心”。这一句强调了对万物的尊重和善待,体现了人与自然和谐共处的理念。

在古代文献中,“万物之灵”出自《尚书·泰誓上》,原文为“惟天地万物父母,惟人万物之灵”,意指人类是万物中最具灵性和智慧的存在。这种思想反映了古人对人类地位的重视以及对自然的敬畏。

完整的表达可以理解为:万物皆有灵性,善待它们则能带来和谐与安宁。

万物皆有灵性善待身边每一个生灵

“万物皆有灵性,善待身边每一个生灵”这一理念强调了对生命的尊重与关爱,认为所有生物,无论是动物还是植物,都有其独特的存在价值和灵性。

理念的内涵

– 万物皆有灵性:这一说法源于古代哲学,尤其是道教和佛教思想,强调自然界中的每一个生命体都有其灵性和意识。它提醒我们,人与自然、人与动物之间的关系是相互依存的。

– 善待生灵:善待身边的每一个生灵,不仅是对生命的尊重,也是对生态环境的保护。通过善待动物和植物,我们能够促进人与自然的和谐共处,减少对环境的伤害。

实践的意义

– 提升自我意识:善待生灵的过程也是自我反思和提升的过程。通过与自然的互动,我们能够更深刻地理解生命的意义,培养同情心和责任感。

– 促进和谐社会:当人们能够尊重和善待周围的生命时,社会的整体氛围也会变得更加和谐。人与人之间的关系、人与自然之间的关系都会因此而改善。

相关观点

许多现代研究也支持这一观点,认为万物皆有灵性,甚至一些科学家提出了泛心论,认为所有生物都有意识,只是表现的形式和程度不同。这种观点在心理学和灵性研究中得到了广泛的关注,强调了人与自然之间的深层联系。

总之,“万物皆有灵性,善待身边每一个生灵”不仅是一种生活态度,更是一种哲学思考,鼓励我们在日常生活中关注和尊重周围的生命,创造一个更加和谐美好的世界。

本图文由作者自发贡献,该文观点仅代表作者观点。本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违规的内容,请联系删除。