汉语国学

-

栋折榱坏的解释_意思_来源

【成语意思】:栋折榱坏:比喻房屋倒塌或事物的破损,形容倾覆的状态。【成语来源】:康有为等《上清帝第二书》:“举人等栋折榱坏,同受倾压,故不避斧钺之诛,犯冒越之罪,统筹大局,为我皇上

-

缓步代车的释义_解释_出处

【成语意思】:缓步代车:慢步行走以代替乘车。形容从容自在,安贫守分。【成语来源】:唐·魏徴《隋书·刘炫传自赞》:“玩文史以恰神,阅鱼鸟以散虑,观省野物,登临园沼,缓步代车,无事为责

-

百端交集的意思_解释_拼音

【成语意思】:百端交集:无数感想交互汇集,形容感慨万千。【成语来源】:南朝·宋·刘义庆《世说新语·言语》:“卫洗马初欲渡江,形神惨悴,语左右云:‘见此芒芒,不觉百端交集,苟未免有情

-

超群拔类是什么意思_解释_怎么读

【成语意思】:超群拔类:超出众人,在同辈中拔尖。【成语来源】:清·夏敬渠《野叟曝言》第一百三十八回:“这骕郎文艺固是超群轶类,怜与素臣天生神力仿佛。”【成语拼音】:chāo qún

-

九折臂的释义_解释_出处

【成语意思】:九折臂:多次折断胳膊,经过反复治疗而熟知医理。比喻阅历多,经验丰富。【成语来源】:战国·楚·屈原《九章·惜诵》:“九折臂而成医兮,吾至今而知其信然。”【成语拼音】:j

-

风旋电掣的解释_意思_来源

【成语意思】:风旋电掣:形容像风一样飞驰而过,像闪电一样一角即逝;比喻非常迅速。【成语来源】:出自《六韬·王翼》:“奋威四人,主择材力,论兵革,风驰电掣,扫除妖魅。”【成语拼音】:

-

谈言微中的解释_用法_来源

【成语意思】:谈言微中:形容说话委婉曲折而切中事理。【成语来源】:西汉·司马迁《史记·滑稽列传》:“天道恢恢,岂不大哉!谈言微中,亦可以解纷。”【成语拼音】:tán yán wēi

-

黑价白日的释义_解释_出处

【成语意思】:黑价白日:不分昼夜,整天整夜。同“黑家白日”。【成语来源】:周立波《暴风骤雨》第一部六:“萧队长黑价白日地工作。”【成语拼音】:hēi jià bái rì【成语声母

-

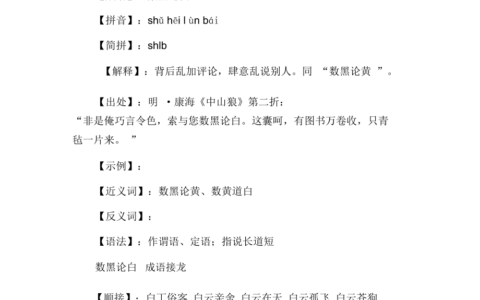

说长道短的解释_用法_来源

【成语意思】:说长道短:议论别人的好坏是非。【成语来源】:汉·崔瑗《座佑铭》:“无道人之短,无说己之长。”【成语拼音】:shuō cháng dào duǎn【成语声母】:SCD【

-

风尘之变的解释_意思_来源

【成语意思】:风尘之变:比喻战争的灾乱。【成语来源】:《晋书·陶璜传》:“夫风尘之变,出于非常。”【成语拼音】:fēng chén zhī biàn【成语声母】:FCZB【成语年代