不毛之地

不毛之地的定义与来源

不毛之地是一个汉语成语,指的是不适合生长植物的荒凉、贫瘠的土地。这个成语的字面意思是“没有毛(草木)的地方”,强调了土地的贫瘠和不适宜耕作的特性。

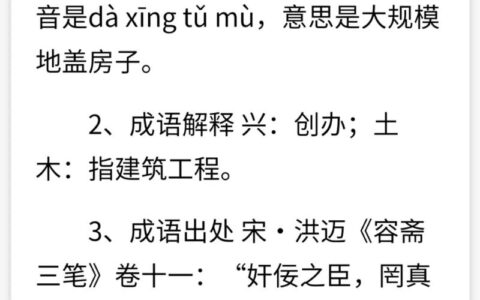

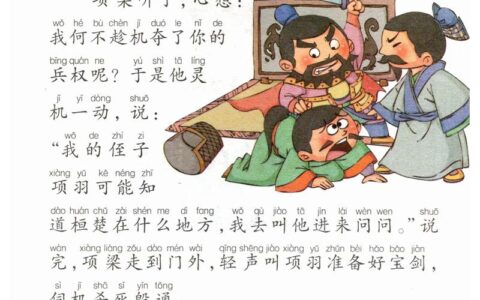

成语的出处

不毛之地的来源可以追溯到《公羊传·宣公十二年》,其中描述了郑国国君在被楚国攻陷后,向楚庄王请求赐予一块不毛之地,以便与一些老臣安度晚年。这一典故反映了在战争和政治斗争中,失去国家的统治者对生存空间的渴望。

成语的释义与用法

– 释义:不毛之地形容的是不生长草木和庄稼的荒地,通常用来形容荒凉、贫瘠的地区。

– 用法:该成语可以作为主语或宾语使用,常用于描述土地的贫瘠状态。例如:

– “这片地区曾经是一块不毛之地,但经过开发后变得生机勃勃。”

– “在这块不毛之地,几乎没有人类的活动。”

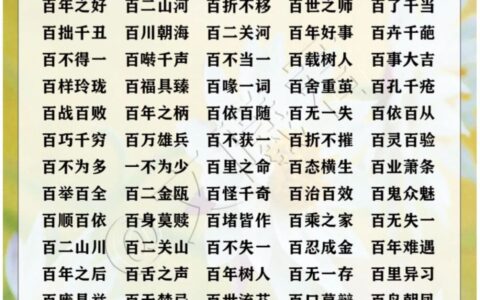

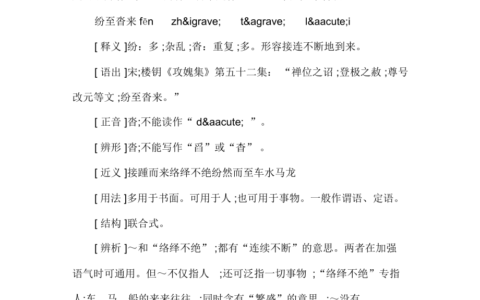

近义词与反义词

– 近义词:穷山恶水、穷乡僻壤

– 反义词:鱼米之乡、天府之国

现代应用

在现代语境中,不毛之地不仅可以指地理上的荒凉地区,也可以引申为某些缺乏发展潜力或资源的领域。例如,某些经济不发达的地区或行业也可以被形容为不毛之地。通过合理的规划和开发,这些地区有可能转变为富饶的土地,体现了人类对自然环境的改造能力。

不毛之地毛的正确解释

“不毛之地”这个成语中的“毛”字,主要指的是地面上生长的谷物或草木。“不毛之地”形容的是一种荒凉、贫瘠的土地,意指该地不适合种植任何作物或植物。

解释

– 字面意思:不毛之地的“毛”可以理解为“生长的植物”,即土地上应有的草木或庄稼。成语的字面意思是指那些不生长任何植物的土地。

– 成语来源:该成语出自《公羊传·宣公十二年》,在历史上用来形容那些荒废、贫瘠的土地,通常与战争和政治背景相关联。例如,郑国国君在向楚国求饶时请求一块不毛之地,以便与老臣们安度晚年。

– 引申意义:如今,“不毛之地”不仅指实际的土地贫瘠,也可以引申为形容某种环境或条件极为恶劣,难以生存或发展。

“不毛之地”的“毛”字在这里是指与农业和植物生长相关的内容,强调了土地的贫瘠和不适宜耕作的特性。

不毛之地最简单解释

不毛之地是一个汉语成语,意思是不生长草木和庄稼的荒地,形容某地荒凉、贫瘠。这个成语出自《公羊传·宣公十二年》,原文提到“锡(赐)之不毛之地”,意指赐予一块没有生长的土地。

主要特点:

– 释义:不毛之地指的是不适合种植的土地,通常形容环境恶劣、缺乏生机的地方。

– 近义词:穷山恶水、寸草不生等。

– 反义词:鱼米之乡、天府之国等,表示土地肥沃、适合居住和耕作的地方。

这个成语常用于描述那些因自然条件或人为因素而变得贫瘠的地区。

本图文由作者自发贡献,该文观点仅代表作者观点。本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违规的内容,请联系删除。