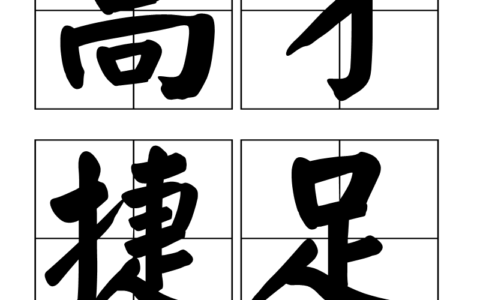

荡气回肠

成语释义

荡气回肠(拼音:dàng qì huí cháng)是一个汉语成语,主要用来形容音乐或文章的旋律和文字十分动人,能够深深打动人心。这个成语的字面意思是“摇荡心情,回旋肠胃”,形象地表达了情感的波动和深刻的感受。

出处与历史

该成语出自战国时期楚国的文学作品《高唐赋》,作者为宋玉。在文中有句:“感心动耳,回肠伤气”,这句话正是对成语的最早记载之一。三国时期的魏国文学家曹丕在《大墙上蒿行》中也提到:“女娥长歌,声协宫商,感心动耳,荡气回肠”,进一步巩固了这一成语的使用。

近义词与用法

荡气回肠的近义词包括回肠荡气和感人肺腑,这些词语都表达了类似的情感深度和动人之处。该成语通常用作主语、宾语或定语,含有褒义,常用于描述音乐、诗歌、文学作品等能够引起强烈情感共鸣的场合。例如:“这首乐曲旋律优美动人,令人荡气回肠”。

情感体验

在现代语境中,荡气回肠不仅仅是对艺术作品的评价,它也可以用来形容生活中的复杂情感体验。无论是音乐、文学,还是人与人之间的情感联系,都能引发这种深刻的情感共鸣。生活中的许多瞬间,如欢笑与泪水、失落与希望,都可以用“荡气回肠”来形容,体现了人们对生活的深刻感悟和反思。

总之,荡气回肠是一个富有表现力的成语,能够生动地传达出人们在面对美好或悲伤时的情感波动。

荡气回肠用来形容什么

荡气回肠是一个汉语成语,主要用来形容音乐、文章或其他文辞十分婉转动人,能够引起强烈的情感共鸣和心灵震撼。这个成语的拼音为dàng qì huí cháng,字面意思是“激荡气息,回旋肠胃”,形象地表达了内心情感的激荡与波动。

成语的出处与含义

– 出处:荡气回肠的成语最早出现在战国时期的楚国文学作品《高唐赋》中,宋玉写道:“感心动耳,回肠伤气。”三国时期的曹丕在《大墙上蒿行》中也提到:“女娥长歌,声协宫商,感心动耳,荡气回肠”。

– 含义:该成语不仅形容作品本身的艺术水平高超,还强调听众对作品的深刻感受。它可以用来描述那些能够触动人心、引发情感共鸣的音乐、诗歌、散文等。例如,听到一首动人的乐曲或阅读一篇感人的文章时,常常会用“荡气回肠”来形容其带来的深刻感受。

使用场景

在实际应用中,荡气回肠可以用来形容:

– 音乐:如一首旋律优美、情感丰富的歌曲。

– 文学作品:如一篇情感真挚、语言优美的诗歌或散文。

– 表演艺术:如一场感人至深的戏剧或舞蹈表演。

总之,荡气回肠是一个充满情感色彩的成语,常用于赞美那些能够深深打动人心的艺术作品。

荡气回肠的寓意和象征

荡气回肠是一个富有表现力的汉语成语,主要用于形容音乐、文章或表演等作品的动人之处。其寓意和象征可以从以下几个方面进行分析:

寓意

1. 情感的共鸣

荡气回肠不仅仅是对艺术作品的评价,更是对听众或读者内心感受的深刻反映。它形容作品能够激发强烈的情感共鸣,使人感受到深刻的情感体验。例如,听到一首动人的乐曲或阅读一篇感人的文章时,听众或读者可能会感到心灵被震撼,情感被激荡。

2. 艺术的力量

这个成语强调了艺术作品的感染力和表现力。它象征着艺术作品能够通过优美的旋律或动人的文字,触动人心,带来心灵的震撼和感动。这种力量不仅在于作品本身的艺术性,还在于它能够引发听众或读者的情感反应。

3. 文化的传承

荡气回肠的成语来源于古代文学作品,如《高唐赋》和《大墙上蒿行》,这表明它承载了丰富的文化内涵和历史背景。它象征着中华文化中对情感表达和艺术欣赏的重视,体现了古代文人对音乐和文学的崇高追求。

象征

1. 激荡的情感

成语中的“荡”和“回”分别象征着情感的激荡和回旋,形象地描绘了情感在心中起伏的状态。这种情感的波动不仅是对作品的反应,也是对生活经历的深刻感悟。

2. 艺术的美感

荡气回肠象征着艺术作品的美感和深度,强调了艺术在生活中的重要性。它提醒人们关注那些能够引发情感共鸣的艺术作品,欣赏其背后的情感和思想。

3. 人性的共通

这个成语也象征着人类情感的共通性,无论时代如何变迁,能够触动人心的艺术作品总是能够跨越时间和空间的界限,打动不同背景的人。

荡气回肠不仅是对艺术作品的赞美,更是对人类情感深度和艺术力量的深刻理解与表达。它在文化传承中扮演着重要角色,激励着人们去探索和欣赏那些能够引发共鸣的艺术作品。

本图文由作者自发贡献,该文观点仅代表作者观点。本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违规的内容,请联系删除。